Das Haupthaus

Mit einer Länge von 17 m und einer Breite von 8 m ist das Haupthaus das bei weitem größte Gebäude der Hofanlage. Es wurde zu Wohn- und Wirtschaftszwecken genutzt.

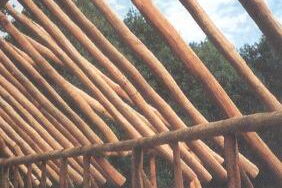

Die Konstruktion besteht aus einem Gerüst massiver Eichenhölzer. Das Gewicht des Daches muss von den Wandpfosten getragen werden, die ca. 1 m tief in den Boden eingegraben sind. An den Außenseiten des Hauses ist eine zusätzliche Reihe von Pfosten schräg gegen die Wandpfosten gesetzt, die die dachtragenden Wände abstützen. Der Verzicht auf zusätzliche Mittelpfosten als Dachstütze im Hausinneren und der leicht gebogene „schiffsförmige Verlauf der Längswände ist typisch für die sächsische Bauweise bei größeren Gebäuden des frühen Mittelalters.

Auf den Wandpfosten liegt eine umlaufende Reihe von Hölzern, das Rähm, auf. Auf dem Rähm ruhen die Dachsparren, an deren oberem Ende die Firstpfette befestigt ist. Zwischen den Sparren waagerecht angebrachte dünnere Hölzer halten das als Dachbedeckung verwendete Reet.

Auf den Schmalseiten bildet das Dach keinen Giebel, sondern hat auch hier abgeschrägte Dachflächen (Walmdach). Da es weit heruntergezogen ist, sind auch die äußeren Stützpfosten der Wand vor Niederschlägen und damit der Gefahr des Verfaulens geschützt. Unter dem First befindet sich an beiden Seiten jeweils ein Rauchabzug.

Für das Gerüst des Hauses mussten über 100 Eichen gefällt werden. In der Mitte der östlichen Längswand des Hauses befindet sich der Haupteingang mit vorgezogener Pfostenstellung. Auffällig große Abstände zwischen den beiden letzten Pfosten der Längswände in der Nordwest- und der Nordostecke des Hauses weisen darauf hin, dass auch hier Eingänge gewesen sein könnten. Bei der Rekonstruktion des Hauses wurde in der Nordwestecke ein Eingang angelegt; er diente möglicherweise als Zugang zum Stallteil mit seinen Viehboxen.

Im gegenüberliegenden Teil des Hauses befindet sich der durch die Feuerstelle gekennzeichnete Wohntrakt.

Leider liegen genauere Kenntnisse zur Aufteilung und Ausstattung des Wohnbereichs nicht vor. Die in den sächsischen Häusern Westfalens gefundenen Spuren von Wänden oder anderen Innengliederungen reichen für eine Rekonstruktion nicht aus. Ebenso liegen keine Informationen über Möbelstücke vor. Aus anderen Regionen, etwa aus dem Nordseeküstenbereich, wo besonders günstige Erhaltungsbedingungen herrschen, sind durchaus verschiedene Möbeltypen, z.B. Hocker, Bänke, Betten, Truhen oder einfache Regale bekannt. Wahrscheinlich hat es ähnliche Formen auch in Westfalen gegeben.

Aus: Nicole Ellermann, Georg Eggenstein, 2001: Der Sachsenhof in Greven

Der Grundriss ist in Münster-Gittrup ausgegraben.

Die Remise

Die Remise ist ein Nebengebäude, welches nach einem Grabungsbefund aus Warendorf-Neuwarendorf rekonstruiert wurde, der in das 7.- 9. Jahrhundert datiert ist.

Erhalten waren natürlich nur die Verfärbungen der Pfostenlöcher. Rekonstruiert ist es als vorne offenes Gebäude /Remise zum wettergeschützten Unterstellen von Geräten, Wagen etc..

Das Dach des Gebäudes ist aus experimentellen Gründen vorne mit Reet gedeckt, hinten mit Dachschindeln. Da die Remise sehr dicht am Baumbewuchs steht, wird die längere Haltbarkeit von Dachschindeln, im feuchteren Dachbereich, erforscht. Dachschindeln sind im Frühmittelalter in einigen Regionen nachgewiesen.

Das Wirtschaftsgebäude

Zum Haupthaus gehörten neben Grubenhäusern verschiedene kleinere Pfostenbauten, sogenannte Wirtschaftsgebäude. Diese Nebengebäude könnten entweder als Scheune für Arbeits- und Ackergeräte, für die Lagerung von Viehfutter und Vorräten oder als Werkstätten gedient haben.

Die Dachform des Wirtschaftsgebäudes auf dem Sachsenhof unterscheidet sich von der des Haupthauses: Es verfügt über ein Satteldach, das an den Schmalseiten keine Dachflächen, sondern eine gerade Giebelfront aufweist. In der Mitte beider Schmalseiten befinden sich ein bzw. zwei mächtige Stützpfosten, die den Firstbalken tragen, an dem wiederum ein Großteil der Dachlast hängt.

Aufgrund der geringen Größe des Gebäudes reichen die äußeren Stützpfosten aus, so dass im Hausinneren keine weiteren Pfosten nötig sind, um eine sichere Statik zu gewährleisten.

Quelle: Nicole Ellermann, Georg Eggenstein, 2001: Der Sachsenhof in Greven

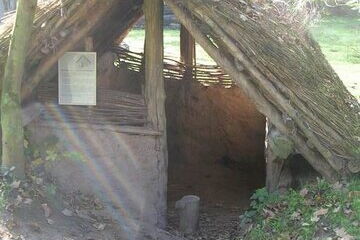

Das Grubenhaus

Bereits auf den ersten Blick wird deutlich, wie dieser Name entstanden ist:

Der Fußboden liegt ca. 0,80 m unter der Erdoberfläche, und man muss eine kleine Rampe hinabsteigen, um in das Gebäude zu gelangen. Die Wände entsprechen denen bei einem oberirdischen Bau. Sie verhindern ein Nachrutschen des Bodens in den Innenraum.

Im Gegensatz zum skandinavischen Raum verfügen die westfälischen Grubenhäuser der Sachsenzeit durchweg nicht über Feuerstellen, die auf eine Nutzung als Wohnstätten deuten könnten. Vielmehr finden sich darin häufig Spinnwirtel (Schwunggewichte der Spindel, häufig aus Ton) und Webstuhlgewichte aus Ton, also Gegenstände, die belegen, dass hier Textilien hergestellt worden sind.

Messungen haben ergeben, dass durch die Abgabe von Bodenfeuchtigkeit im Inneren des Grubenhauses eine erhöhte Luftfeuchtigkeit herrscht. Dies ist besonders für die Verarbeitung von Leinen von Vorteil, da die Fäden dadurch geschmeidig bleiben.

Der Grundriss ist in Münster-Gittrup ausgegraben.

Quelle: Nicole Ellermann, Georg Eggenstein, 2001: Der Sachsenhof in Greven (Zeichnung ebenda)

Bilder: Bernhard Reepen, Zeichnung: Liesel Drexler

Der Rutenberg

Rutenberge sind von vielen frühmittelalterlichen Siedlungsplätzen des Münsterlandes und des nordwestdeutschen und niederländischen Raumes bekannt. Ein Rutenberg ist ein nach allen Seiten offener Erntespeicher. Der Name weist einerseits auf die Konstruktion aus Holzstämmen (Ruten) und andererseits auf die Funktion noch nicht gedroschene Getreidevorräte und andere Feldfrüchte, aber vor allen Dingen wohl Heu zu bergen hin.

Der Rekonstruktion des Rutenberges auf dem Sachsenhof liegt der Ausgrabungsbefund von Telgte-Wöste zugrunde. Der Rutenberg besteht aus einer polygonalen Anordnung von sechs kräftigen Pfosten. Diese weisen eine senkrechte Reihe von Durchbohrungen auf, in die tragfähige Holzbolzen geschoben werden können, auf denen das kegelförmige Dach ruht. Durch Umstecken der Bolzen in höhere oder niedrigere Löcher kann das Dach hinauf oder hinab befördert werden, so dass es immer direkt auf dem Erntegut aufliegt. Die Ernte ist so optimal vor Wind und Wetter geschützt. Da das Bewegen des Daches in sächsischer Zeit mit Muskelkraft erfolgen musste, ist anzunehmen, dass es nicht wie die Stützpfosten aus Eichenholz, sondern aus leichteren Holzarten, wie bei dem Beispiel auf dem Sachsenhof aus Kiefernholz konstruiert war.

Auf dem Mittelpfosten liegt der Bodenrost aus parallel ausgerichteten, dünnen Holzstämmen auf. Auf diese Weise war das Erntegut einerseits vor Bodenfeuchtigkeit geschützt und wurde andererseits gut durchlüftet Rutenberge sind auch nach sächsischer Zeit noch lange in Gebrauch gewesen, in manchen Gebieten wie dem Westmünsterland und den Niederlanden existiert dieser Gebäudetyp sogar bis heute.

Quelle: Nicole Ellermann, Georg Eggenstein, 2001: Der Sachsenhof in Greven

Bild: Bernhard Reepen, Zeichnung: Liesel Drexler nach einer Abbildung in dem mittelalterlichen Rechtswerk „Sachsenspiegel“

Das Backofenhaus mit Räucherofen

Das Gebäude ist als 6 Pfosten Schutzbau, vorne offen, mit Dachschindeldeckung rekonstruiert. Grabungsbefunde dazu sind nicht vorhanden.

Im Gebäude ist ein Kuppelbackofen aus Lehm rekonstruiert. Er ist nach Grabungsbefunden aus der sächsischen Siedlung Bremen-Grambke aus dem 2. – 5. Jahrhundert erbaut. Vor der Ofenkuppel befindet sich eine Arbeitsgrube. Aus ihr lässt sich der Ofen gut beschicken, die Asche gut entfernen und der Backvorgang besser beobachten.

Als weiteres Bauwerk befindet sich im Schutzbau ein rekonstruierter Räucherofen. Für diesen Ofen existiert kein archäologischer Befund. Im Ofen wird mehrmals jährlich Fisch oder Fleisch geräuchert. Die Räucherwaren werden dabei auf einem Holzgerüst in den Ofen eingebracht.

Bilder und Text: Bernhard Reepen

Diverse andere Öfen und ihre Schutzbauten

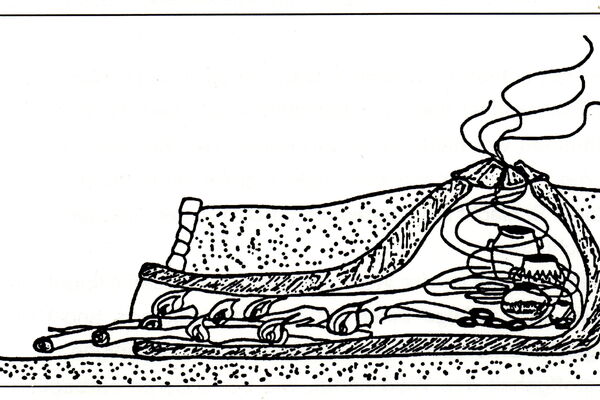

Sächsische Töpferöfen aus dem Frühmittelalter sind noch recht unerforscht. Dieser sogenannt, „ liegende Ofen“( die Feuerung liegt vor der Brennkammer und nicht darunter) ist ein Rekonstruktionsversuch nach fränkischen Vorbildern aus Geseke/ Kreis Soest, Trier und Krefeld- Gellep. Der Vorteil dieser Öfen besteht darin, dass sie sehr vorsichtig hochgeheizt werden können. Es entsteht so sehr wenig Ausschuss.

Obwohl vermutlich auch bei den Sachsen diese Art Öfen in Gebrauch waren, wurden doch noch lange im „offenen Feldbrand“ Tonware gehärtet. Dabei entsteht in höherem Maße defekte Keramik.

Der Töpferofen ist durch einen Schutzbau vor dem Regen geschützt. Es ist ein Pfostenbau mit Schindeldeckung. Dabei kann ein Dachteil über der Brennkammer geöffnet werden, um die heißen Abgase entweichen zu lassen.

Unter diesem Schutzdach (rechts) in Pfostenbauweise mit schindelgedecktem Satteldach befinden sich verschiedene technische Öfen. Für dieses Gebäude gibt es keinen archäologischen Befund.

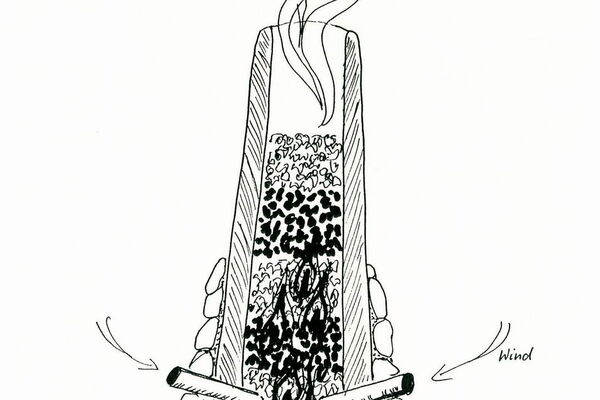

Rekonstruiert ist beispielhaft ein Rennofen. Es ist ein aus Lehm gebauter Schachtofen von etwa 1,20 m Höhe, der mit einer Düse belüftet wird. Da sich überall in der näheren Umgebung Raseneisenerz findet, waren viele sächsische Höfe in der Lage ihr benötigtes Eisen, weitgehend selbständig herzustellen. Frühmittelalterliche Befunde dazu gibt es z. B. in der Nachbargemeinde Saerbeck.

Ebenfalls sind mehrere Bronzeschmelzöfen, teilweise nach mehrmaligem Gebrauch zerfallen, vorhanden. Bronze wurde bei den Sachsen für Fibeln, Schmuckstücke und Schnallen verwendet. Nachweise für den Bronzeguss sind von verschiedenen westfälischen Fundplätzen vorhanden. Im Rahmen der experimentellen Archäologie finden hier immer wieder Versuche mit unterschiedlichen Schmelzöfen statt. Die im Boden verbleibenden Überreste zeigen, wie sich langsam archäologische Bodenfunde entwickeln.

Ein weiterer experimenteller Ofentyp, der hier zu sehen, ist dient zur Herstellung von Glasperlen (links). Der gezeigte Ofen arbeitet nach dem Selbstzugprinzip ohne Blasebälge. Glasperlen waren im Frühmittelalter beliebte Schmuckbestandteile. Die Glasrohmasse wurde wahrscheinlich aus dem fränkischen Rheinland bezogen. Die Weiterverarbeitung zu Glasperlen ist aber auch in Norddeutschland nachgewiesen.