Diverse andere Öfen und ihre Schutzbauten

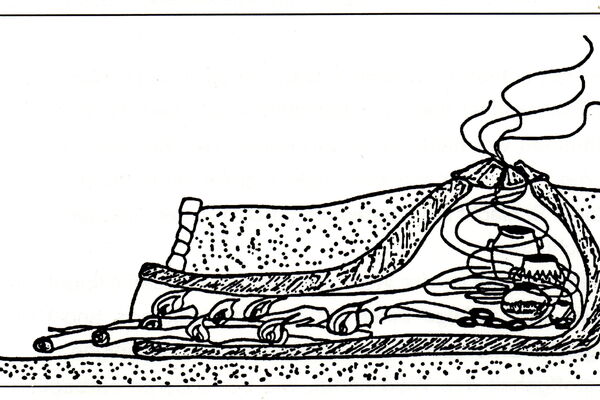

Sächsische Töpferöfen aus dem Frühmittelalter sind noch recht unerforscht. Dieser sogenannt, „ liegende Ofen“( die Feuerung liegt vor der Brennkammer und nicht darunter) ist ein Rekonstruktionsversuch nach fränkischen Vorbildern aus Geseke/ Kreis Soest, Trier und Krefeld- Gellep. Der Vorteil dieser Öfen besteht darin, dass sie sehr vorsichtig hochgeheizt werden können. Es entsteht so sehr wenig Ausschuss.

Obwohl vermutlich auch bei den Sachsen diese Art Öfen in Gebrauch waren, wurden doch noch lange im „offenen Feldbrand“ Tonware gehärtet. Dabei entsteht in höherem Maße defekte Keramik.

Der Töpferofen ist durch einen Schutzbau vor dem Regen geschützt. Es ist ein Pfostenbau mit Schindeldeckung. Dabei kann ein Dachteil über der Brennkammer geöffnet werden, um die heißen Abgase entweichen zu lassen.

Unter diesem Schutzdach (rechts) in Pfostenbauweise mit schindelgedecktem Satteldach befinden sich verschiedene technische Öfen. Für dieses Gebäude gibt es keinen archäologischen Befund.

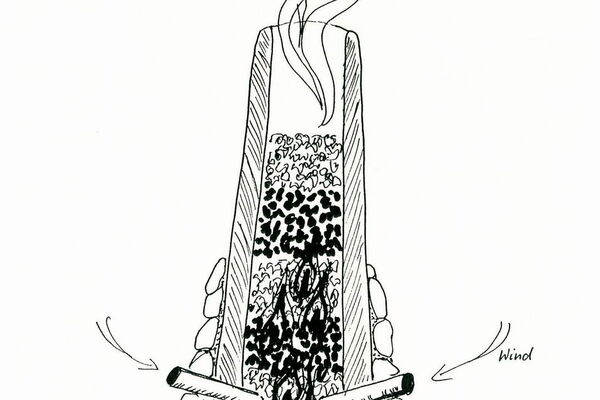

Rekonstruiert ist beispielhaft ein Rennofen. Es ist ein aus Lehm gebauter Schachtofen von etwa 1,20 m Höhe, der mit einer Düse belüftet wird. Da sich überall in der näheren Umgebung Raseneisenerz findet, waren viele sächsische Höfe in der Lage ihr benötigtes Eisen, weitgehend selbständig herzustellen. Frühmittelalterliche Befunde dazu gibt es z. B. in der Nachbargemeinde Saerbeck.

Ebenfalls sind mehrere Bronzeschmelzöfen, teilweise nach mehrmaligem Gebrauch zerfallen, vorhanden. Bronze wurde bei den Sachsen für Fibeln, Schmuckstücke und Schnallen verwendet. Nachweise für den Bronzeguss sind von verschiedenen westfälischen Fundplätzen vorhanden. Im Rahmen der experimentellen Archäologie finden hier immer wieder Versuche mit unterschiedlichen Schmelzöfen statt. Die im Boden verbleibenden Überreste zeigen, wie sich langsam archäologische Bodenfunde entwickeln.

Ein weiterer experimenteller Ofentyp, der hier zu sehen, ist dient zur Herstellung von Glasperlen (links). Der gezeigte Ofen arbeitet nach dem Selbstzugprinzip ohne Blasebälge. Glasperlen waren im Frühmittelalter beliebte Schmuckbestandteile. Die Glasrohmasse wurde wahrscheinlich aus dem fränkischen Rheinland bezogen. Die Weiterverarbeitung zu Glasperlen ist aber auch in Norddeutschland nachgewiesen.